大気圧放電プラズマとその応用:MHCDとMCS放電

プラズマは低圧下での生成が容易ですが、真空でのプラズマ生成は処理速度が遅く、装置のコストも高くなります。そのため、近年では大気圧下でのプラズマ生成が注目されており、ここでは大気圧下でも安定してプラズマを生成できるMHCDとMCS放電(第3電極を用いてMHCDをさらに拡大させたもので、放電体積を増加させることができる)に着目しました。大気圧は我々の普段の生活環境であり、真空装置を必要としないため、準備が楽でコストが削減できます。大気圧放電プラズマの応用例には、有害ガスの処理やオゾンの生成、半導体の加工等があります。

1.原理および構造図

圧力が高くなるにつれて、熱電子の放出が増加し、アーク放電に移行しやすくなります。 このときイオンが陰極に衝突することによる二次電子放出が電流を維持しますが、放電電流の集中は起こりやすくなります。 これを解決するためには十分な量の電子を陰極から供給すればよく、これを実現したのがMHCD(図1)です。 電極穴径を数百µmまで狭めたMHCDを用いることで、大気圧下での安定したグロー放電を生成することが可能となります。

しかしMHCDは放電体積が穴内に限定され、応用しづらいというデメリットがあります。そこで放電体積を拡大するために、MHCDを電子の供給源とし、正に電圧をかけた第3電極を設置することで、MHCDを1次元的に拡大したものをMCS放電といいます(図2)。

|

|

| 図1 MHCDの構造図 | 図2 MCS放電の構造および回路図 |

2.放電波形と応用

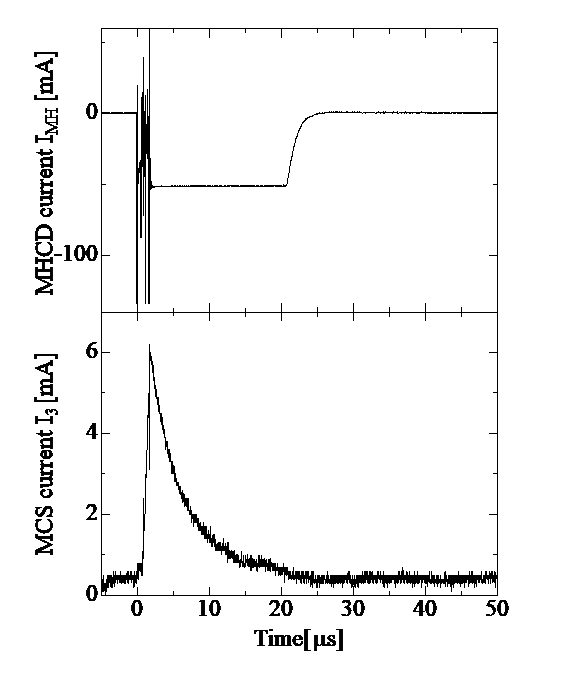

図3は、上の波形が、パルス幅が20µsの時のMHCD電流波形、下の図がMCS放電電流波形となります。MHCDのパルス幅が20µsなのに対し、MCS放電の電流はすぐに降下し始めているのが分かります。

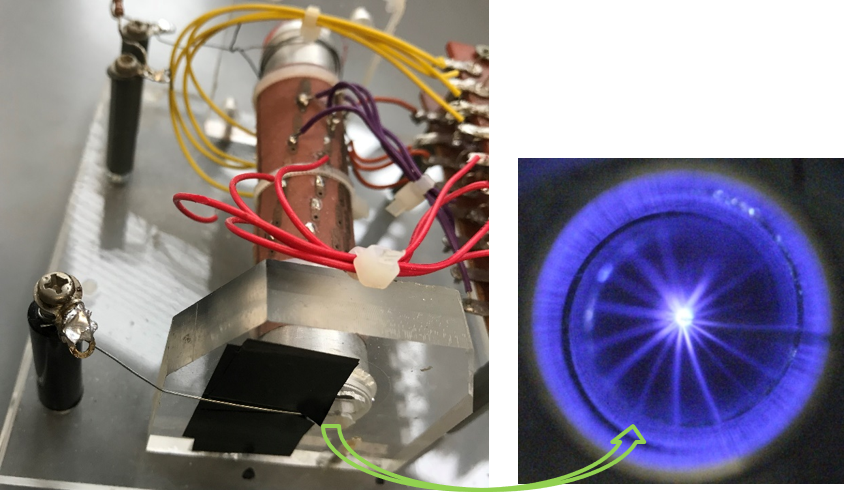

また、図4はMHCDをアルミ円筒に巻き付け、中央に錫めっき線を設置して作成した、円筒形のMCS放電装置です。円筒内部に被処理ガスを流し込むことで、多数のMCS放電とガスを接触させることができ、オゾン生成や、有害ガス処理などに有用な構造となっています。

|

|

|

図4 円筒形並列MCS放電の構造と放電の様子 |

3.今後の計画

以下の点を中心に研究開発を行っています。

- MHCDのシミュレーション

- MHCDおよびMCS放電の光学測定

- オゾナイザとしてのMCS放電の高性能化

- 低圧化・特定雰囲気ガス中でのMCS放電特性

図3 MCS放電の電流・電圧波形

図3 MCS放電の電流・電圧波形

Comments

admin

Tue, 2018/10/09 - 12:24pm

Permalink

配置を一部修正

by M.M.

若井

Thu, 2018/09/27 - 4:11pm

Permalink

MCS担当の二人へ

とりあえずフォーマット的なものを作ってみました。

修正や追記等は任せますので、完成させてください。

編集ができない場合は教えてください。自分のidを教えます。